一、西学传播的日益加深使社会逐渐意识到了变法的重要性,维新变法有了一定的社会基础和受众;而太平天国后,中央对地方管控的相对衰落和督抚权势的逐渐扩大使得支持地区性的维新变法有了相对稳固的权力保障。

(湖南巡抚陈宝箴)

二、甲午前后,在湖南任职的重要官员都极为开明,倾向变法求新,改革弊政,如湖南学政江标,早在1894年即主张“变风气,开辟新治”。其他重要官员如陈宝箴、黄遵宪等人都都带有不同程度的维新思想,湖南地区的治理也被这些人打上了深深的个人烙印。相比之下,本该主张维新变法的广东、江浙地区却趋于保守,如当时的广东巡谭钟麟、两江总督刘坤一、江苏巡抚赵舒翘、广东巡抚马丕瑶等人思想都倾向保守,不热心于变革,所以这些地区的维新运动较为迟钝。在湖南维新运动的环境下又使得许多湖南人参与到维新运动中,这些因素彼此发酵,共同推进了变革,如谭嗣同、唐才常、能希龄等,他们的共同努力经营也是湖南成为了一个维新运动的中心。

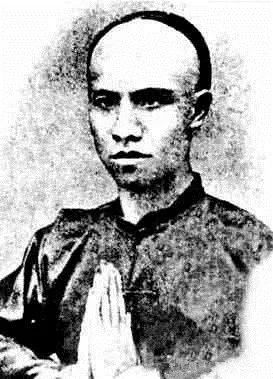

(谭嗣同)

三、湖南独特的学术风气和人文精神。清末民初湖南本土地区就有王夫之“经世致用”的学说的广泛传播,主张学为时用,变法维新。开明官员郭嵩焘等人在湖南地区建立书院,传播新知,奠定了社会的思想基础,这就为维新变法运动提供了理论的依据。近代湘军的崛起又使湖南人极为自负,以天下为己任。优秀是可以遗传的,湘军的没落也激发了湖南人的进取心,寻找新的出路。

(左宗棠)

总结来说,以上三点使闭塞的湖南地区成为了清朝维新变法时期的中心地区之一。但同样有学者认为,湖南的维新运动也只是相对的,不该被过高估计。例如在维新期间湖南共设学会12个,其中长沙就占了7个,其余地区也都是交通便利、经济较为发达的地方,其余的几十个州县均无设会,发展极为不均衡,而且人数也较少。