岳阳日报全媒体记者 刘敏文 张小弓 李金贵 彭雪云 张晗潇 陈思炜 见习记者 黄昶茜

南湖新区产业发展概况

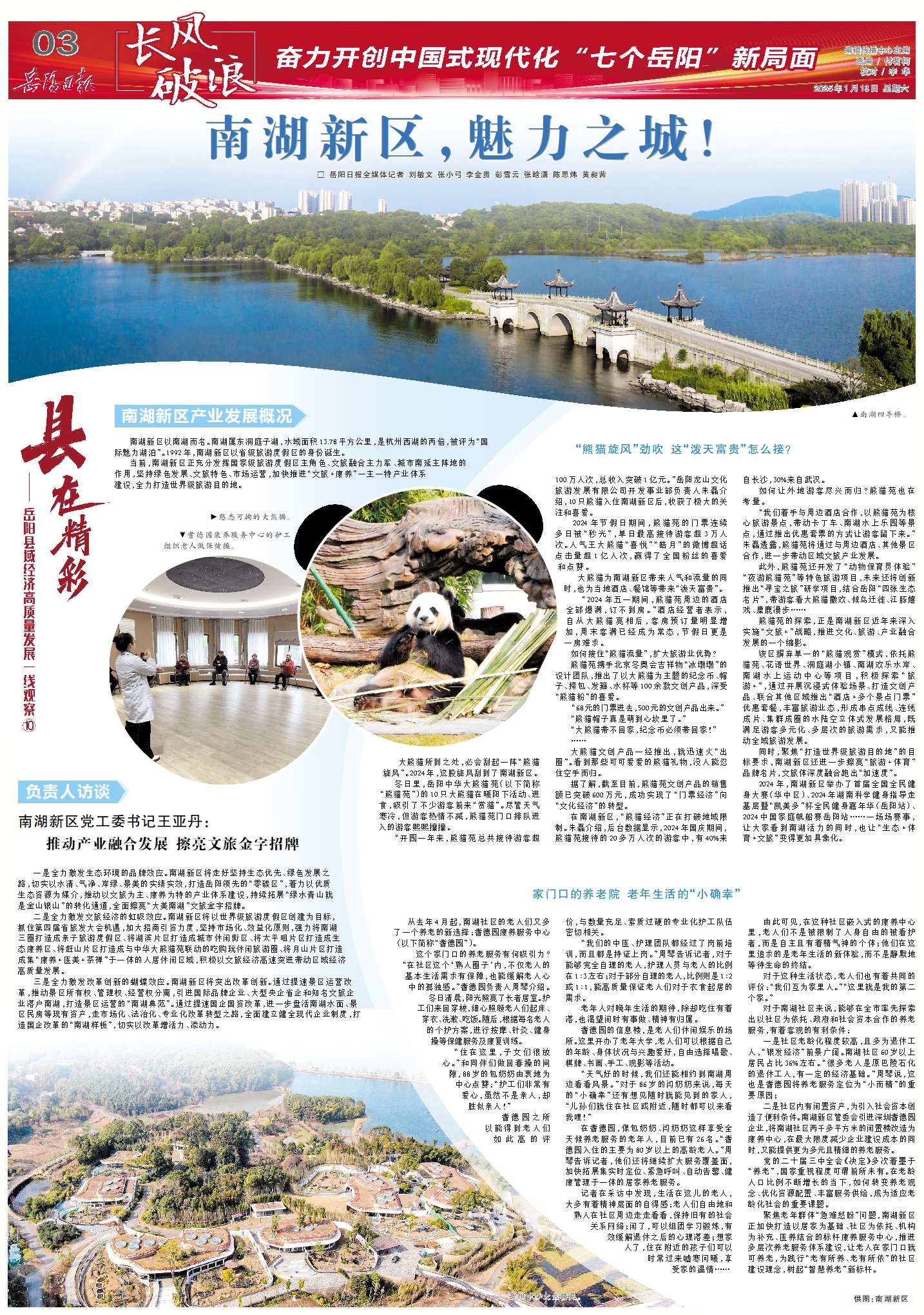

南湖新区以南湖而名。南湖属东洞庭子湖,水域面积13.78平方公里,是杭州西湖的两倍,被评为“国际魅力湖泊”。1992年,南湖新区以省级旅游度假区的身份诞生。

当前,南湖新区正充分发挥国家级旅游度假区主角色、文旅融合主力军、城市南延主阵地的作用,坚持绿色发展、文旅特色、市场运营,加快推进“文旅+康养”一主一特产业体系建设,全力打造世界级旅游目的地。

负责人访谈

南湖新区党工委书记王亚丹:

推动产业融合发展 擦亮文旅金字招牌

一是全力激发生态环境的品牌效应。南湖新区将走好坚持生态优先、绿色发展之路,切实以水清、气净、岸绿、景美的实绩实效,打造岳阳领先的“零碳区”,着力以优质生态资源为媒介,推动以文旅为主、康养为特的产业体系建设,持续拓展“绿水青山就是金山银山”的转化通道,全面擦亮“大美南湖”文旅金字招牌。

二是全力激发文旅经济的虹吸效应。南湖新区将以世界级旅游度假区创建为目标,抓住第四届省旅发大会机遇,加大招商引资力度,坚持市场化、效益化原则,强力将南湖三圈打造成亲子旅游度假区、将湖滨片区打造成城市休闲街区、将太平咀片区打造成生态康养区、将赶山片区打造成与中华大熊猫苑联动的吃购玩休闲旅游圈、将月山片区打造成集“康养+医美+茶禅”于一体的人居休闲区域,积极以文旅经济高速突进带动区域经济高质量发展。

三是全力激发改革创新的蝴蝶效应。南湖新区将突出改革创新。通过提速景区运营改革,推动景区所有权、管理权、经营权分离,引进国际品牌企业、大型央企省企和知名文旅企业落户南湖,打造景区运营的“南湖典范”。通过提速国企国资改革,进一步盘活南湖水面、景区民房等现有资产,走市场化、法治化、专业化改革转型之路,全面建立健全现代企业制度,打造国企改革的“南湖样板”,切实以改革增活力、添动力。

“熊猫旋风”劲吹 这“泼天富贵”怎么接?

大熊猫所到之处,必会刮起一阵“熊猫旋风”。2024年,这股旋风刮到了南湖新区。

冬日里,岳阳中华大熊猫苑(以下简称“熊猫苑”)的10只大熊猫在暖阳下活动、进食,吸引了不少游客前来“赏猫”。尽管天气寒冷,但游客热情不减,熊猫苑门口排队进入的游客熙熙攘攘。

“开园一年来,熊猫苑总共接待游客超100万人次,总收入突破1亿元。”岳阳龙山文化旅游发展有限公司开发事业部负责人朱磊介绍,10只熊猫入住南湖新区后,收获了极大的关注和喜爱。

2024年节假日期间,熊猫苑的门票连续多日被“秒光”,单日最高接待游客超3万人次。人气王大熊猫“喜悦”“皓月”的微博超话点击量超1亿人次,赢得了全国粉丝的喜爱和点赞。

大熊猫为南湖新区带来人气和流量的同时,也为当地酒店、餐馆等带来“泼天富贵”。

“2024年五一期间,熊猫苑周边的酒店全部爆满,订不到房。”酒店经营者表示,自从大熊猫亮相后,客房预订量明显增加,周末客满已经成为常态,节假日更是一房难求。

如何接住“熊猫流量”,扩大旅游业优势?

熊猫苑携手北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的设计团队,推出了以大熊猫为主题的纪念币、帽子、挎包、发箍、水杯等100余款文创产品,深受“熊猫粉”的喜爱。

“68元的门票进去,500元的文创产品出来。”“熊猫帽子真是萌到心坎里了。”“大熊猫带不回家,纪念币必须带回家!”……

大熊猫文创产品一经推出,就迅速火“出圈”。看到那些可可爱爱的熊猫礼物,没人能忍住空手而归。

据了解,截至目前,熊猫苑文创产品的销售额已突破600万元,成功实现了“门票经济”向“文化经济”的转型。

在南湖新区,“熊猫经济”正在打破地域限制。朱磊介绍,后台数据显示,2024年国庆期间,熊猫苑接待的20多万人次的游客中,有40%来自长沙,30%来自武汉。

如何让外地游客尽兴而归?熊猫苑也在考量。

“我们着手与周边酒店合作,以熊猫苑为核心旅游景点,带动卡丁车、南湖水上乐园等景点,通过推出优惠套票的方式让游客留下来。”朱磊透露,熊猫苑将通过与周边酒店、其他景区合作,进一步带动区域文旅产业发展。

此外,熊猫苑还开发了“动物保育员体验”“夜游熊猫苑”等特色旅游项目,未来还将创新推出“寻宝之旅”研学项目,结合岳阳“四张生态名片”,带游客看大熊猫撒欢、候鸟迁徙、江豚嬉戏、麋鹿漫步……

熊猫苑的探索,正是南湖新区近年来深入实施“文旅+”战略,推进文化、旅游、产业融合发展的一个缩影。

该区摒弃单一的“熊猫观赏”模式,依托熊猫苑、花语世界、洞庭湖小镇、南湖欢乐水岸、南湖水上运动中心等项目,积极探索“旅游+”,通过开展沉浸式体验场景、打造文创产品、联合其他区域推出“酒店+多个景点门票”优惠套餐,丰富旅游业态,形成串点成线、连线成片、集群成圈的水陆空立体式发展格局,既满足游客多元化、多层次的旅游需求,又能推动全域旅游发展。

同时,聚焦“打造世界级旅游目的地”的目标要求,南湖新区还进一步擦亮“旅游+体育”品牌名片,文旅体深度融合跑出“加速度”。

2024年,南湖新区举办了首届全国全民健身大赛(华中区)、2024年湖南科学健身指导走基层暨“凯美多”杯全民健身嘉年华(岳阳站)、2024中国家庭帆船赛岳阳站……一场场赛事,让大家看到南湖活力的同时,也让“生态+体育+文旅”变得更加具象化。

家门口的养老院 老年生活的“小确幸”

从去年4月起,南湖社区的老人们又多了一个养老的新选择:耆德园康养服务中心(以下简称“耆德园”)。

这个家门口的养老服务有何吸引力?“在社区这个‘熟人圈子’内,不仅老人的基本生活需求有保障,也能缓解老人心中的孤独感。”耆德园负责人周琴介绍。

冬日清晨,阳光照亮了长者居室。护工们来回穿梭,细心照顾老人们起床、穿衣、洗漱、吃饭。随后,根据每名老人的个护方案,进行按摩、针灸、健身操等保健服务及康复训练。

“住在这里,子女们很放心。”和同伴们做回春操的间隙,88岁的包奶奶由衷地为中心点赞:“护工们非常有爱心,虽然不是亲人,却胜似亲人!”

耆德园之所以能得到老人们如此高的评价,与数量充足、素质过硬的专业化护工队伍密切相关。

“我们的中医、护理团队都经过了岗前培训,而且都是持证上岗。”周琴告诉记者,对于能够完全自理的老人,护理人员与老人的比例在1∶3左右;对于部分自理的老人,比例则是1∶2或1∶1,能高质量保证老人们对于衣食起居的需求。

老年人对晚年生活的期待,除却吃住有着落,也渴望闲时有事做、精神有归属。

耆德园的信息楼,是老人们休闲娱乐的场所。这里开办了老年大学,老人们可以根据自己的年龄、身体状况与兴趣爱好,自由选择唱歌、棋牌、书画、手工、观影等活动。

“天气好的时候,我们还能相约到南湖周边看看风景。”对于86岁的闫奶奶来说,每天的“小确幸”还有想见随时就能见到的家人,“儿孙们就住在社区或附近,随时都可以来看我哩!”

在耆德园,像包奶奶、闫奶奶这样享受全天候养老服务的老年人,目前已有26名。“耆德园入住的主要为80岁以上的高龄老人。”周琴告诉记者,他们还将继续扩大服务覆盖面,加快拓展集实时定位、紧急呼叫、自动告警、健康管理于一体的居家养老服务。

记者在采访中发现,生活在这儿的老人,大多有着精神层面的自得感:老人们自由地和熟人在社区周边走走看看,保持旧有的社会关系网络;闲了,可以组团学习锻炼,有效缓解退休之后的心理落差;想家人了,住在附近的孩子们可以时常过来嘘寒问暖,享受家的温情……

由此可见,在这种社区嵌入式的康养中心里,老人们不是被限制了人身自由的被看护者,而是自主且有着精气神的个体;他们在这里追求的是老年生活的新体验,而不是静默地等待生命的终结。

对于这种生活状态,老人们也有着共同的评价:“我们互为家里人。”“这里就是我的第二个家。”

对于南湖社区来说,能够在全市率先探索出以社区为依托、政府和社会资本合作的养老服务,有着客观的有利条件:

一是社区老龄化程度较高,且多为退休工人,“银发经济”前景广阔。南湖社区60岁以上居民占比36%左右。“很多老人是原巴陵石化的退休工人,有一定的经济基础。”周琴说,这也是耆德园将养老服务定位为“小而精”的重要原因;

二是社区内有闲置资产,为引入社会资本创造了便利条件。南湖新区管委会引进深圳耆德园企业,将南湖社区两千多平方米的闲置楼改造为康养中心,在最大限度减少企业建设成本的同时,又能提供更为多元且精细的养老服务。

党的二十届三中全会《决定》多次着墨于“养老”,国家重视程度可谓前所未有。在老龄人口比例不断增长的当下,如何转变养老观念、优化资源配置、丰富服务供给,成为适应老龄化社会的重要课题。

聚焦老年群体“急难愁盼”问题,南湖新区正加快打造以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的标杆康养服务中心,推进多层次养老服务体系建设,让老人在家门口就可养老,为践行“老有所养、老有所依”的社区建设理念,树起“智慧养老”新标杆。