□孟颖子

放假的前一个晚上,第一片雪毫无征兆地落下。次日下午,便掩埋了街道。

学校里,满眼白茫茫,学生在结冰的路面上以企鹅的姿势笨拙地移动。我吃力地拽着行李箱,盯着脚下,心里很不安。

大雪封城,车辆绝迹,家与学校之间路途遥远,如何回去?

想着想着,就到了校门口。门口人头攒动,我扶了扶眼镜,想找到一个熟悉的面孔。拖着行李箱,穿过浓稠的人群,在安静的边缘我看见一个人影。

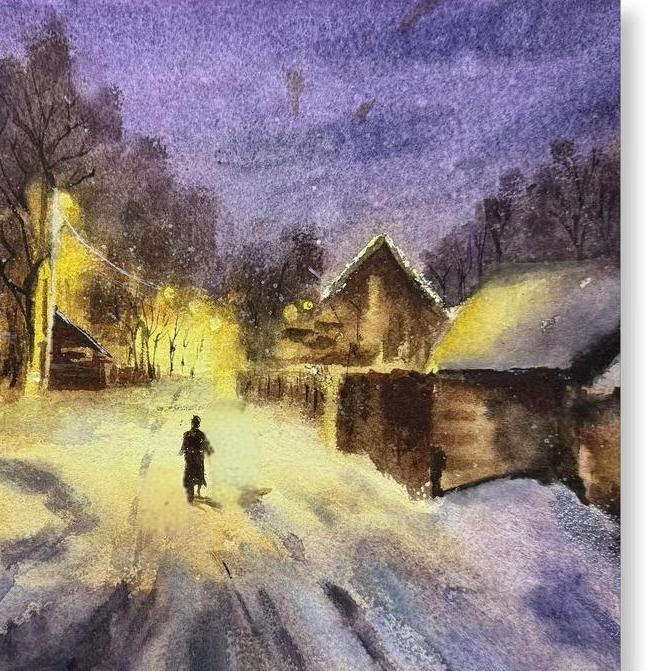

他穿着黑色棉袄,戴着耳罩和手套,面颊紫红中透出几分黝黑,颧骨高挺,站在一片积雪中。风吹过,吹乱雪光,那人发间闪过银白。

是父亲。

我顿时松了一口气,像鱼一样穿过人群,激动地朝父亲招手:“老爸!”

父亲巡睃的目光一转,落在我身上,点点头,接过我手上的行李箱。

我们往家的方向走。因为没有车,只能步行。我很兴奋,一路上话题不断,生性不爱笑的父亲在一旁默默听着。见我的耳朵冻红了,父亲停下来,摘下自己的耳罩,戴在我耳朵上。父亲的温度从耳尖蔓延到心间,我笑了笑,继续闲聊。

刚见到父亲时的兴奋劲逐渐被寒风刮薄,没了再续话题的劲。于是我沉默着歇了一会儿。

四周是白茫茫的雪,抬头是雪一样的天,身旁是沉默的父亲。父亲拖着行李箱,背后一只飞鸟都没有。

我感到静得慌,慌中是满腹的无味。突然想到什么,我推了推父亲:“路上没有车,你是怎么过来的呀?”父亲淡淡地看了我一眼说:“走过来的。”

轻描淡写的几个字,却重重地砸在我心上。

从家到学校,相当于从市中心到郊区,路上积雪松软,坚冰硬滑,车都不敢上马路,更何况人。

我彻底沉默了。父亲本可以不来接我的,我认得回家的路。只因为他是父亲。

接下来,一路无言。

到家的时候,天已经黑了,家中却开着灯,调到保温档的电饭煲飘出家的芳香。

“老爸,你出门前忘记关灯了吗?”我看着灯,父亲愣了一下,点了点头,我莫名地开心。

父亲放下行李箱,去热菜。我吃得很开心。父亲的话语似乎更多了些。

吃过饭,我还是很激动,以至于跑到院子里堆雪人。父亲拦不住,只好去给我找厚手套。

半夜,我发烧了。在床上迷迷糊糊地躺着,依稀看见父亲在我身旁焦急地走来走去,先是添被子,再是烧开水,却发现家里没有退烧药,又换上了下午那件黑色旧棉袄,出去买药。

父亲出门后,家里一片寂静。寂静很漫长,仿佛过了一个世纪。我强忍头痛,摸索着下床,抓起手电筒,迟缓地走到阳台边,打开手电筒。

父亲怎么还没回来?

风击面,是刺骨的寒意。手电筒的光划破黑暗,映亮了空中的雪花。光落在雪地上,焦急地寻找着熟悉的身影,却始终不见。

就在我打算放弃时,光中突然出现一个渺小的黑点。

风雪交织,白光中,黑色的旧棉袄上隐约泛着星星点点的白,缓缓而来。

我眼中一酸。

从雪中走来的人,是我的父亲。